① 太白区民祭参加:OTフェスタ

広報部 吉田和人、相澤祐一

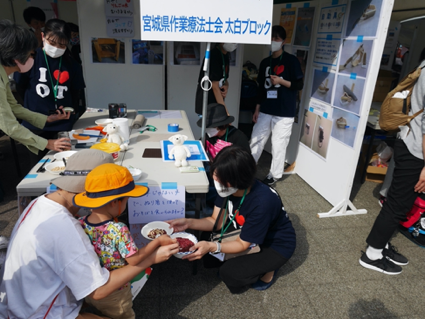

令和4年10月16日(日)あすと長町「森の広場公園」とその周辺を会場に「太白区民祭り」が開催され、PR活動コーナーに宮城県作業療法士会が参加しました。学生ボランティアにも協力を頂き、行列ができるほど多くの方へ作業療法に触れていただける機会となりました。

今回の内容は

・作業療法・自助具についてのパネル展示:作業療法についてどんな仕事でどんなことをしている職種かを紹介していました。

・自助具体験:革細工でのブレスレッド作りや、小豆を箸で隣の皿に移す訓練体験を行ったり、料理に使用する便利グッズの紹介を行っていました。

・人生会議コーナー:OTRの吉崎伸一先生による、カードゲーム方式でその方の、やりたい事、生きる事、といった事について改めて考えるコーナー。

・利き手ではない手でのスーパーボールすくい

などなど 様々な企画が設置されました。

①今回の区民祭り参加、開催にあたり苦労した点や工夫した点について。

⇒担当するブース(班)に分かれて準備を行い、部の会議などで情報共有を行いました。以前参画した時とは違うコーナーを設けたり、別の事業として展開している「学生支援」の一環として学生とOTRが一緒にボランティアとして取り組める点も工夫しました。

②今回の区民祭り参加で良かった点について。

⇒コロナ禍で激減してしまった「ひととのかかわり」が、イベント運営という作業を通じて学生、OTR同士関わることができました。関わりを通じた「繋がり」に発展できたことは、県士会としての出店意義に沿う形になったと感じています。

③昨年までのコロナ禍での開催と違いについて。

⇒昨年度は区民まつり自体がオンライン開催となり、各種団体の発表の場のみを確保する形にとどまっていましたが、今年度は対面・会場開催という例年に近い形をとることができました。

④感想。

⇒やはり作業に取り組むことで、ひととひととを繋ぎ、交わりを持つことで、コロナ禍で希薄になったものを回復させた点では、今回の区民まつりへの参画は大変有意義なものになったと思います。久々とあって、すぐに元の形にしていくのは難しいが、段階的に今後に活かしていければと考えています。

〈事業部 酒井氏〉

各企画へ老若男女を問わず、多くの方にお越しいただき、

「作業療法ってなんだろう?」

「普段何気なく行っていることを片手でやってみるとどうだろう?」

「終わりがある人生でなにがやりたいのだろう?」

作業療法の紹介から人生について考えるようなディープな内容まで幅広い作業療法ついて触れてもらい、楽しさがありながら様々な作業療法を知ってもらえる機会になったと思います。さらに詳しく活動内容を知りたい方は県士会のInstagramを見て頂ければ知る事ができますので是非ご覧下さい。